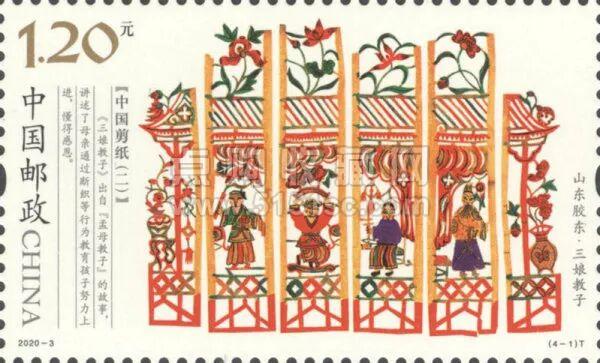

2020-3《中國剪紙(二)》特種郵票第1枚“三娘教子”上印著這樣一段文字:“《三娘教子》出自‘孟母教子’的故事,講述了母親通過斷織等行為教育孩子努力上進,懂得感恩。”

由此,筆者考證了孟母教子和三娘教子兩個故事的歷史流變。首先,與孟母教子故事中“斷織”相關的記述,最早出自西漢文景時期的《韓詩外傳·卷九》:“孟子少時,誦,其母方織。孟子輟然中止,乃復進。其母知其諠(通‘諼’,指分心、遺忘)也,呼而問之曰:‘何為中止?’對曰:‘有所失,復得。’其母引刀裂其織,以此戒之。自是之后,孟子不復諠矣。”

約134年后,西漢劉向編撰的《列女傳》(成書于漢成帝永始元年,公元前16年)記載:“孟子之少也,既學而歸。孟母方績(指緝麻線,織布前的準備工序),問曰:‘學所至矣?’孟子曰:‘自若也。’孟母以刀斷其織。孟子懼而問其故。孟母曰:‘子之廢學,若吾斷斯織也。夫君子學以立名,問則廣知,是以居則安寧,動則遠害。今而廢之,是不免于斯役而無以離于禍患也。何以異于織績而食,中道廢而不為,寧能衣其夫子而長不乏糧食哉!女則廢其所食,男則墜于修德,不為盜竊則為虜役矣。’孟子懼,旦夕勤學不息,師事子思,遂成天下之名儒。君子謂:孟母知為人母之道矣。……頌曰:孟子之母,教化列分,處子擇藝,使從大倫,子學不進,斷機示焉,子遂成德,當為世冠。”

千年之后,這一典故又演變為南宋《三字經》中的名句:“昔孟母,擇鄰處,子不學,斷機杼。”

從中不難發現,《韓詩外傳》中,“裂”即“斷”,“織”雖未明指具體織物,但結合語境可判定為“織布機上未完成的布匹”,“裂織”即“剪斷布匹”。而《列女傳》中孟母的“斷機”與《三字經》的“斷機杼”,均以“斷”(截斷、中止)與“機杼”(“機杼”為織布機核心部件,常代指織布機)構成復合詞,字面義為“停止織布機運轉”。這是后世對“斷織教子”意象的通俗化延伸——《列女傳》借“斷機”強化“學業不可中斷”的象征意義,《三字經》再以“機杼”簡化表述以適配蒙學韻律。

郵票文字明確提及“通過斷織等行為”,可見其所述“斷織”的直接文獻源頭,應為《韓詩外傳·卷九》的“孟母斷織”;但需注意,《韓詩外傳·卷九》還記載了孟母“東家殺豚(買豚不欺子)”“勸止孟子休妻”等教子情節,“孟母教子”是對這些故事的整體概括,郵票僅聚焦“斷織”行為,故表述應更為精準:“孟母斷織教子的故事出自《韓詩外傳·卷九》”。

再考戲曲《三娘教子》,其故事原型源自明代傳奇《斷機記》,其故事情節是:明代儒生薛廣外出經商,托人帶回家書與銀兩,不料所托之人吞沒銀兩、謊稱薛廣已死,薛家因此家道中落。薛廣的原配張氏、二房劉氏相繼改嫁,唯有三房妻子王春娥與老仆薛保留守家中,靠織布謀生,供薛廣與原配所生之子薛倚哥讀書。薛倚哥因同窗譏諷他“無父無母”,歸家后頂撞王春娥,王春娥憤而打斷織布機的機頭(關鍵部件)以訓子,薛保從中勸解調和。后薛廣因立功生還歸家,薛倚哥亦高中狀元,父子相認。此前改嫁的張氏、劉氏欲重返薛家,王春娥以“欲嘗甜瓜自己種,自種苦瓜自己嘗”勸退二人。

由此可見,王春娥“怒斷機頭”的情節,應是受“孟母斷織/斷機”典故的啟發,后世戲曲以“斷機”(斷機頭)取代“斷織”,是為強化戲劇沖突的藝術加工。

有趣的是,《三娘教子》中“薛倚哥被譏無母、歸家頂撞繼母”的情節,雖未直接照搬《韓詩外傳》《列女傳》,但“子不敬母,母以器物訓子”的敘事邏輯,與孟母教子的核心張力相通,可視為對傳統“母教”敘事的借鑒。因此,《三娘教子》與《韓詩外傳》的“孟母斷織教子”確有關聯——二者同屬中國傳統“母教”文化的典型,但在人物身份(孟母為親生母/王春娥為繼母)、時代背景(戰國/明代)、核心主旨(勸學/守節與勸學兼具)、情節細節上差異顯著,實為兩個獨立故事。正如《三娘教子》的引子所言:“守冰霜貞節為本,效孟母教子成名”,“效”是“借鑒”而非“源自”,故不能說《三娘教子》出自“孟母教子”。

以秦腔傳統折子戲《三娘教子》為例,戲中唱詞提及“孟母三遷曾教子”“黃香扇枕把親奉”“王祥求魚臥寒冰”,可見其不僅借鑒“孟母教子”典故,還融合了“二十四孝”中的經典情節,進一步證明《三娘教子》是對多重傳統倫理元素的整合創作,與“孟母教子”并非源流關系。

筆者認為,郵票雖小,卻承載著文化傳播的功能,其圖文編輯設計需充分考證文獻、厘清概念,方能確保文化傳遞的準確性。