一,“文革郵票”票面大而存世量小

“文革郵票”的票面較大。文2,它是當時新中國郵票首次采用的最大票幅(4Omm x 60mm),其原因是為加大政治宣傳作用。其他“文革郵票”的票幅也普遍較大,其中31mm x 52mm或52mm x 3lmm規格的郵票有三十多枚,40mm x 54mm或54mm x 40mm規格的郵票有十多枚,40mm x 60mm或60mm x 40mm規格的郵票有6枚。

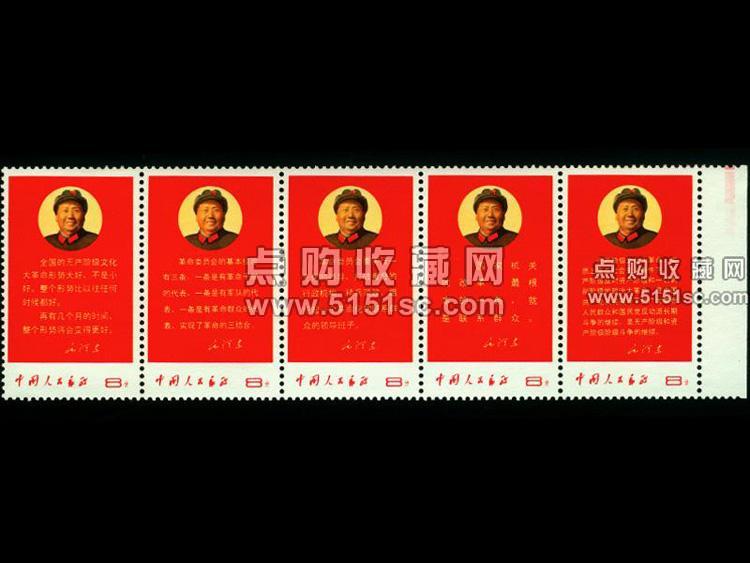

“文化大革命”期間,集郵活動幾乎停滯,有心收集郵票的人很少,造成郵票的存世量小。另外,部分“文革郵票”的印量本身就少也是原因,如文1僅印300萬套,而它的五連張存世就更少了。

二,“文革郵票”的舊票和新票的數量不均

“文化大革命”期間,集郵活動陷入低潮,所以留存下來的成套新郵票、四方連、版票很少,加之“文革郵票”中4分、8分的低面值票占了絕大部分,這些郵票很適合人們用郵,被普遍貼用。因此大多數“文革郵票”的信銷舊郵票比新郵票多。但也有幾種新郵票的存世量大,一是幾種有林彪圖案的“文革郵票”,如文2、文8、文11,這幾種“文革郵票”在“九一三”事件后一般不用于貼用了,估計新票存世量較大。另外,文12《毛主席去安源》發行量5000萬枚。但在貼用時由于郵局工作人員害怕銷戳誤蓋在郵票上的人物身上,造成“政治事故”,故而在一段時間內全國許多郵局都不蓋銷此票,因此文12的新票較多。

三,具有強烈的時代烙印

在“文革郵票”發行的4年中,題材狹窄,主要以突出當時的政治形勢為主。郵票畫面之單調、政治傾向之濃厚是中外郵票史上極為罕見的。語錄、詩詞、題詞在郵票上觸目皆是,紅色成了郵票的主色調。

四,“文革郵票”增值快價值高

特點鮮明的“文革郵票”濃縮了文化大革命這一段歷史,真實地反映了當時的政治與文化,具有很強的文物特性,受到集郵者的格外重視,其價格不斷攀升。“文革郵票”總面值沒有超過1.50元的郵票,但目前它們的市場價幾乎都在數百元以上,不少品種達到了數千元,如文1、文7、文10的交易價曾一度達到萬元以上。